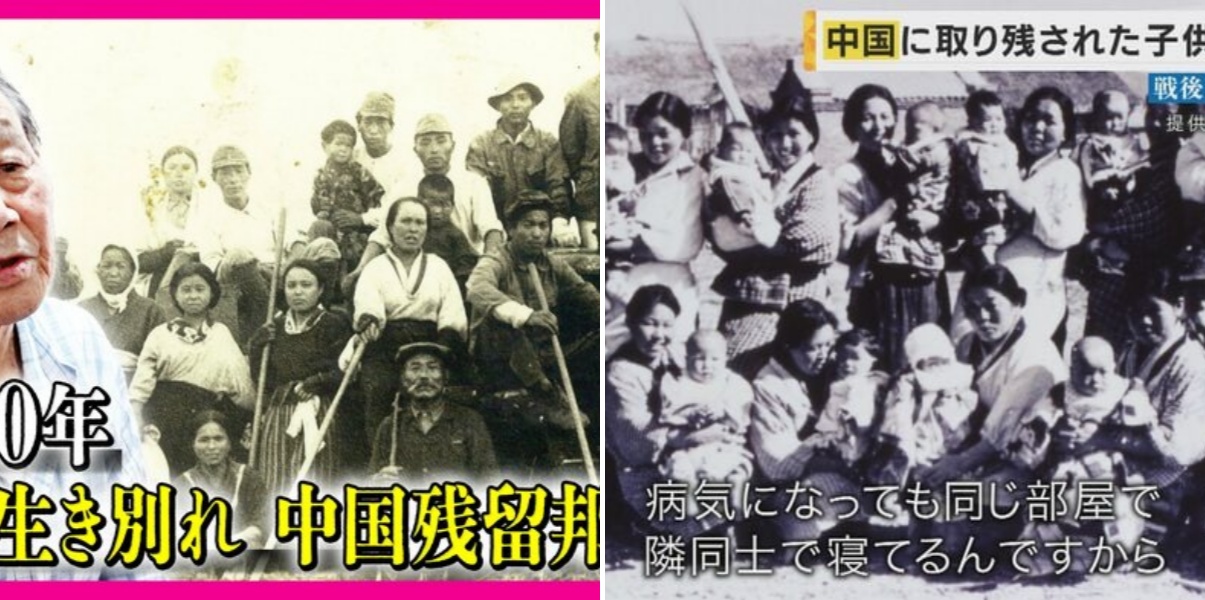

国策や戦争に翻弄され、中国に取り残された人々『中国残留邦人』。

戦後80年の今も、暮らしの中に影響が残り続けている。

終戦後の混乱で、肉親と生き別れた中国残留邦人たち。

兵庫県尼崎市に住む田中義祐さん(92)はかつての満州から引き揚げた1人。

田中義祐さん:わしらと別れた人やったら、わしより年上や、ほとんどの人がな。(終戦が)15日でしょ、日本では。向こうで聞いたのは18日かな。そらもう、ショックでしたで。

■11歳で満州へ…終戦で生活一変「いままで友達だった人鎌持って歩いてる」

1932年、日本は中国東北地方を占領し、「満州国」を建国する。

広大な大地を耕すため、27万人以上の日本人が「満蒙開拓団」として送りこまれた。

田中さんも11歳の時に家族7人で大阪から渡り、現地の中国人を雇ってトウモロコシなどを栽培し暮らしていた中で、終戦を迎えた。

田中義祐さん:近くに中国人いっぱいいてはりますからな。態度がコロッと手のひら返すように変わりました。いままで友達だった人が鎌を持って歩いてる。『なんか言うたらこれで殺すぞ』という格好で。『お前ら負けたんだから文句いうな』と。

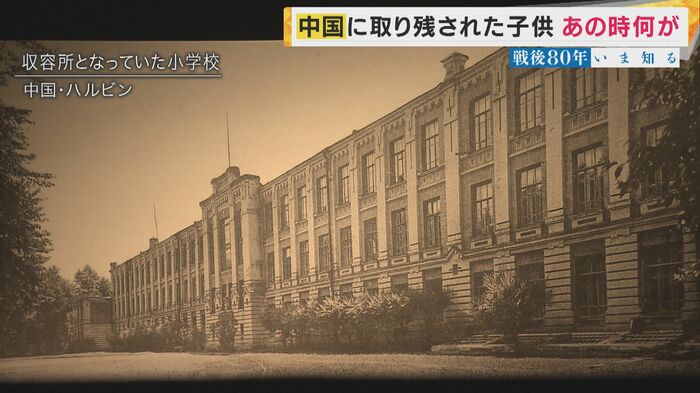

■500km以上逃げるも…劣悪な収容所「ただ死ぬのを待ってるだけ」

ソ連軍による侵攻に追われ、開拓団の人々は家族でひたすら祖国の日本を目指した。

田中さんも、家族とともに500km以上の道のりを逃げ、12月にやっと収容所にたどり着きましたが、幼い子供たちが生きていける環境ではなかった。

田中義祐さん:ドラム缶で一日中夜も火をたいてるんですわ。零下20度の中で体の弱い人は凍死しますよ。伝染病も流行ったしね。そらもうすごかったですよ。病気なっても同じ部屋で寝てるんですから。病室もないし、医者もおらんねんから、注射1本ないんですから。ただ死ぬのを待ってるだけですわ。

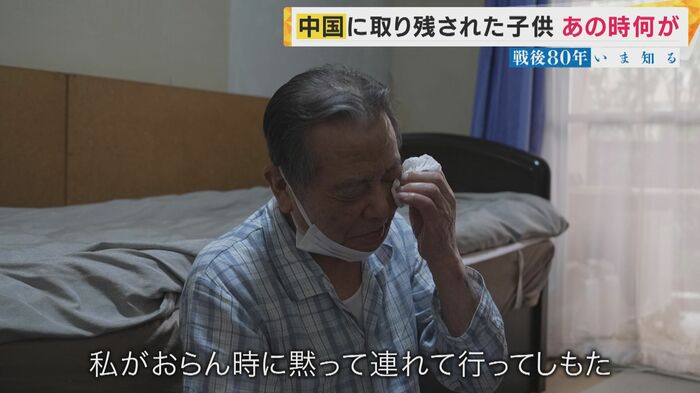

■当時3歳の弟といつの間にか生き別れ 中国人の「養子」に

親たちは次々と中国人に我が子を「養子」として託した。

当時3歳だった田中さんの弟・修さんも中国人に預けられた。

(Q.田中さんの前で弟さんは連れていかれたんですか)

田中義祐さん:私はいませんでした。私がおらんときにだまって連れて行ってしもた。私も姉も反対したんですわ。預けるのにね。だけど(母は)『死ぬよりましや』と言って。『死んでしもたらどないもならんねんから、生きてたら何十年か先にでも会えることもあるか分からん』言うてね。

■弟も日本へ 戦争が奪った家族の時間を取り戻す

その後、日本と中国の国交が正常化し、ようやく帰国事業が始まる。

帰国した当時の子供たちは40歳近くになっていて、その数は2500人以上にのぼった。

田中さんの弟・修さん(83)は1979年に帰国。

数年前に脳梗塞で倒れ、今は施設で暮らしている。

この日はスマートフォンで田中さんとビデオ通話で話した。

戦争が奪った家族の時間を、ゆっくりと取り戻している最中だ。

田中義祐さん:あんたも元気でな。

田中さんの弟・修さん:はい、どーも。

■「中国残留邦人2世」戦争に人生を翻弄された娘

修さんの娘・梢さん(57)は週に一度、修さんの様子を見に来る。

梢さんは中国残留邦人2世にあたり、戦争に人生を翻弄されてきた。

中国で生まれ育った梢さんは大学生の時、初めて父・修さんが日本人だと知った。

修さんは日本に帰ったが、梢さんは医者になる夢を諦めきれず、1人で中国に残った。

その後、父が体調を崩し、医者になっていた梢さんは悩んだ末、そばにいることを選んで、1991年、日本に移住した。

田中梢さん:言葉は全然『あいうえお』も言えなくて、あっちこっち行ってももわからなくて。最初は、日本に来てもまだお医者さんなれるかもって言ってたけど、結局受験してダメだったけど。難しい、日本の学校に入るのは。

■「中国残留邦人」高齢化で介護や医療に課題

梢さんは、兵庫県尼崎市にあるデイサービス「三和之家」で働いている。

ここには日本人だけでなく、中国残留邦人やその家族が通っているため、梢さんは日本語と中国語を使い分けて接している。

人生のおよそ半分を中国で過ごした残留邦人の中には、日本語が話せなくなった人も多くいる。

高齢化が進み、いまは介護や医療の場面で「言葉の壁」が大きく立ちはだかる。

「三和之家」を経営するオーロラジャパン・田山華栄会長:戦争に翻弄された方たちですから。どの国の方でも安心できる場所、自分の家のように気楽にいられる場所を作りたいと思います。

■「みんなの日常生活の手伝いに」戦後80年、苦難を抱えながら生きる

言葉が通じない不安から、病院に行かなくなってしまう人もいる。

梢さんはかつての経験を生かして医療通訳のボランティアも行っている。

医師:HbA1c(血糖値の指標)が7.0%。

田中梢さん(中国語):今日は7.0%。前回より上がってるよ。何かおいしいもんたべたでしょ。

田中梢さん:医療通訳はみんな理解できるように普段の(言葉で)会話しないと。みんなお年寄りだから病気のこと全然わからなくて。みんなの日常生活の手伝いができたらいいかな。

親子で背負ってきた80年。

いまもその苦難を抱きながら、生きている。

(関西テレビ「newsランナー」2025年8月14日放送)