다른 재벌가를 떠올리면 딸들의 활약이 곧잘 눈에 띈다.

삼성가의 이인희, 이명희, 이부진, 이서현처럼 말이다.

하지만 LG는 달랐다.

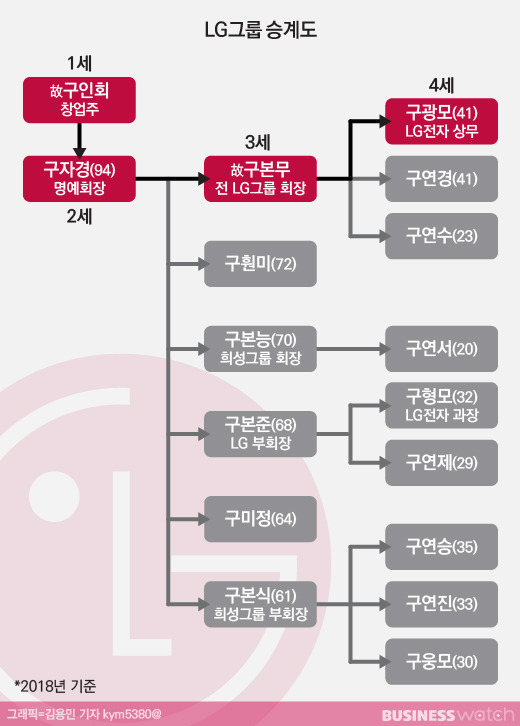

창업 이래로 철저히 ‘장자 승계’ 원칙을 지켜왔고, 그 기조는 21세기에도 변함없었다.

구본무 전 회장은 슬하에 두 딸을 두었지만, 그 누구도 그룹 경영 전면에 세우지 않았다. 이유는 단순했다.

LG 집안에 뿌리 깊게 내려온 유교적 가풍 때문이다. 경영권은 장손에게로 이어져야 한다는 원칙 말이다.

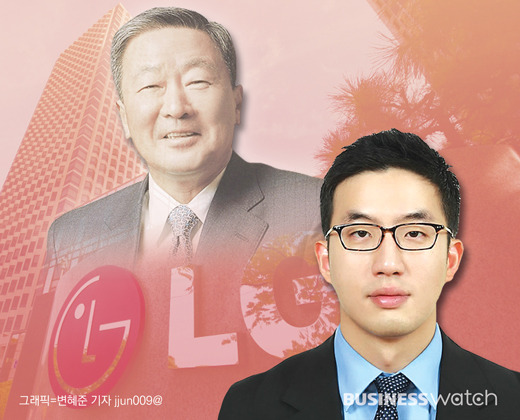

그래서 선택된 사람이 바로 조카 구광모였다. 구본무 전 회장은 친아들 원모를 먼저 떠나보낸 뒤, 집안의 합의 아래 구광모를 양자로 입적시켰다.

그리고 훗날 LG그룹의 총수 자리에 올렸다.

현대·롯데·두산 등 다른 그룹이 경영권을 두고 형제끼리 다투는 일이 잦았지만, LG는 70년 넘는 역사에서 그런 사례가 거의 없다.

장자는 대를 이어받고, 동생들은 분가해 자신들만의 회사를 꾸리는 식이었다. LS, 아워홈, LF 등이 그렇게 갈라져 나왔다.

구본무 전 회장도 마찬가지였다. 동생들은 희성그룹을 중심으로 각자 길을 걸었고, 본가는 장자인 구본무가 이어갔다.

심지어 구본무의 건강이 악화됐을 때 옆을 지키던 건 차남 구본준 부회장이었지만, 결국 총수 자리는 조카 구광모에게 넘어갔다.

동생이 아닌 장자의 대를 잇는다는 집안 원칙이 철저히 지켜진 것이다.

구광모는 원래 구본무의 동생이자 희성그룹 회장인 구본능의 아들이다.

하지만 2004년, 가족회의를 거쳐 구본무의 양자로 들어왔다. 이후 집안 어른들의 지원이 이어졌다.

희성전자 주식을 팔아준 것도, LG 지분을 살 수 있도록 현금을 쥐여준 것도 모두 “장자 대를 잇는 사람은 LG에 있어야 한다”는 집안의 공감대 덕분이었다.

심지어 고모부와 친부까지 주식을 증여하며 구광모의 지분을 키워줬다.

누군가 지분을 매각하면 다른 일가가 나서서 사들이는 식으로 안정적인 지배력을 유지한 것도 전통이었다.

이 과정에서 구광모는 단순히 ‘양자’가 아닌, 집안이 모두 밀어주는 ‘차세대 총수’로 자리매김하게 된다.

LG가 장자 승계를 고집하는 이유는 분명하다. 질서와 안정이다. 하지만 시대는 변하고 있다.

여성 경영인의 시대가 열렸고, 능력 중심 승계가 바람직하다는 목소리도 커졌다.

그래서 LG의 ‘딸 배제, 장자 우선’이라는 원칙은 늘 찬반 양론을 부른다.

모든 사진 출처: 이미지 내 표기