김성령이 미스코리아에 도전하게 된 계기는 의외였다. 방송 쪽 일을 해보고 싶어 찾아간 곳에서, 돌아온 반응은 뜻밖이었다.

“네가 무슨 리포터니. 미스코리아지.”

그 말에 손을 잡혀 간 곳은 세리미용실.

그 자리에서 파란색 수영복을 입어보라는 말과 함께 인생의 방향이 바뀌었다.

사실 김성령은 당시 대회에 나가기 전날, 의자에서 넘어지는 부상을 입었다.

옆구리에 출혈이 있을 정도로 상태가 좋지 않았고, 대회 당일엔 진통제에 의지한 채 허리를 제대로 펴기도 어려운 상황이었다.

그래서였을까.

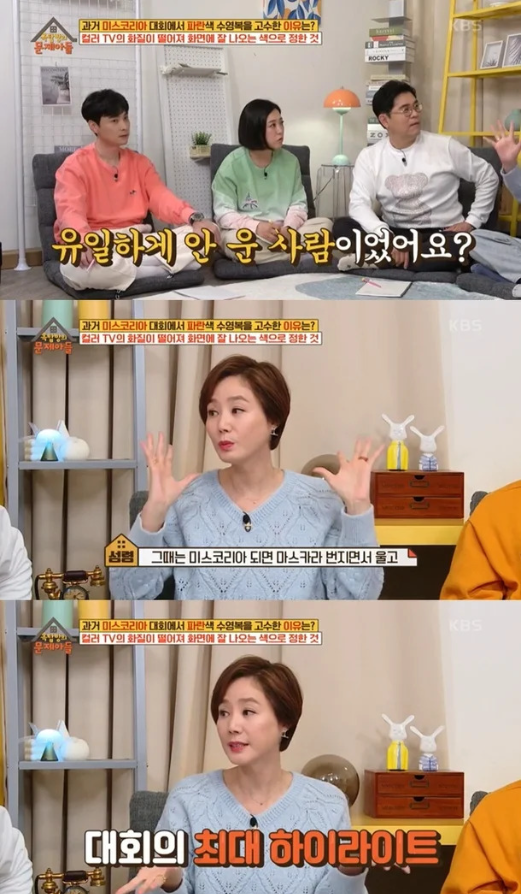

미스코리아 진으로 호명됐을 때, 그녀는 울지 않았다.

보통 당선자의 마스카라가 번지도록 눈물 흘리는 장면이 기사에 메인으로 실리던 시절, 유일하게 울지 않은 진 당선자로 기억된다.

그녀가 울지 않았던 이유는 또 있었다.

본인이 미스코리아 진이 될 거라는 것을 미리 알고있었기 때문이다.

발표 전, 무대 뒤편에 대기 중이었는데..

스태프들이 다가오더니 김성령의 귀걸이를 바꿔주고, 옷을 만져주고, 눈에 띄게 그녀만 신경 썼다.

무대 앞에 섰을 때, 남은 후보는 단 두 명.

그 순간, 모든 카메라가 자신을 향해 있었고, 김성령은 “아, 나구나”라는 생각이 들었다.

진으로 명되었음에도 진통제 때문에 정신이 몽롱했고, 기쁨을 온전히 느낄 겨를도 없이 수상 무대에 섰다.

그리고 울지 않았다는 이유로 피디에게 혼이 났다.

그 장면 하나가 얼마나 큰 기사거리였는지, 그제서야 알게 됐다.

몸 상태도 안좋았는데..

당선될거라는 사실도 스포일러 당했기 때문에 눈물이 나오지 않는게 어찌보면 당연했다.

1988년 미스코리아 진으로 당선된 이후, 김성령은 연예계에 입문했다.

CF, 잡지, 영화, 드라마 등 가리지 않고 활약한 김성령.

이듬해 MBC ‘연예가 중계’의 여자 MC로 데뷔했고, 1991년에는 영화 ‘누가 용의 발톱을 보았는가’로 스크린에 발을 디뎠다.

이 작품으로 대종상 신인여우상과 백상예술대상 신인연기상을 연이어 수상하며 배우로서 확실한 존재감을 보여줬다.

그 후로도 장르를 넘나들며 드라마와 영화에서 주·조연 가리지 않고 꾸준히 활동해왔다.

<왕과 비>의 폐비 윤씨, <명성황후>의 일본인 첩자 미치코, <무인시대>의 무비 같은 사극 배역에서부터,

<상속자들>과 <킬힐>처럼 현대극에서도 우아하고 도도한 이미지로 대중에게 각인됐다.

차갑고 도시적인 여성 캐릭터의 대표적인 얼굴로 꼽히면서도, 예능이나 인터뷰에서는 솔직하고 유쾌한 면모로 반전 매력을 보여주고 있다.

모든 사진 출처: 이미지 내 표기