누나가 유명 연예인이라는 건 축복일까, 부담일까.

배우 박윤재는 오랜 시간 이 질문을 스스로 되묻고 살았다.

톱스타 채림의 동생이라는 수식어, 어릴 적엔 자랑보다 짐처럼 느껴졌고, 무명 시절엔 더 깊은 그림자처럼 따라붙었다.

하지만 시간이 지나면서 마음은 달라졌다. 부러움이 지나 애정이 됐고, 부담이 사랑이 됐다.

지금은 누구보다 끈끈한 남매가 된 두 사람의 이야기를 꺼내본다.

박윤재는 어린 시절을 회상하며, 누나의 인기가 마냥 좋지만은 않았다고 털어놓았다.

채림이 광고 모델로 활동했던 제품 이름이 그대로 자신의 별명이 됐고, 친구들 사이에선 늘 누나가 먼저 불렸다.

그런 환경이 익숙해지기보단, 도리어 ‘나는 왜 나로 불리지 못할까’라는 고민만 더 깊어졌다.

성인이 된 뒤에도 ‘채림 동생’이라는 꼬리표는 여전히 따라다녔다.

배우로 데뷔한 후에도 같은 말이 반복됐고, 실체보다 이미지가 먼저 소비되는 현실은 힘겨웠다.

2002년 영화 ‘해안선’으로 데뷔한 박윤재는 10년 가까운 무명 시절을 거쳤다.

오디션만 천 번은 봤다고 할 만큼, 수없이 도전했고 그만큼 좌절도 많았다.

단역으로 하루에 한 줄 대사를 하기 위해 대본을 외우고, 촬영이 끝난 화장실에서 눈물을 삼킨 날도 있었다.

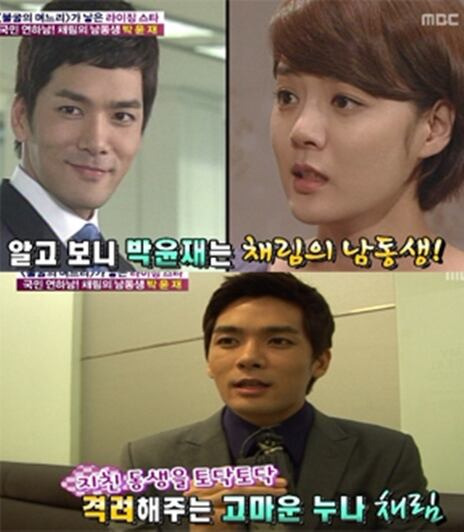

그런 시간 끝에 드라마 ‘불굴의 며느리’에서 주연 문신우 역을 맡으며 본격적인 반전이 시작됐다.

‘아줌마들의 대통령’이라는 별명이 붙을 만큼, 중장년층 시청자들에게 큰 사랑을 받았고, 이후 ‘빛나는 로맨스’, ‘당신의 여자’ 등에서 주연으로 자리매김했다.

박윤재는 한 인터뷰에서 “처음엔 채림의 동생이라는 게 정말 싫었다. 그런데 언젠가부터 받아들여지더라”고 말했다.

계속해서 자기 자리를 지켜보며 노력하는 누나의 모습을 곁에서 지켜보다 보니, 그 이름이 부담이 아니라 ‘복’처럼 느껴졌다는 것.

채림은 어린 시절부터 동생을 자주 혼냈지만, 누구보다 잘 챙겨줬다.

데뷔 전에도, 오디션 낙방 후에도, 연기에 확신이 흔들릴 때마다 먼저 연락해 응원과 조언을 아끼지 않았다.

무심한 듯 따뜻한 방식으로 곁을 지켜줬던 셈이다.

지금도 가족끼리 방송을 챙겨보며 응원을 나누고, 작품이 끝나면 가장 먼저 연락을 주고받는 사이.

각자 다른 길에서 고군분투했지만, 결국 마음은 닮아 있었다.

박윤재는 여전히 배우로서 더 많은 길을 걷고 싶다며, 대중이 궁금해하는 배우가 되고 싶다고 했다.

서로의 이름을 떠올릴 때, 이제는 ‘부담’보다 ‘고마움’이 먼저 드는 나이. 그렇게, 남매는 각자의 자리에서 함께 자라고 있다.

모든 사진 출처: 이미지 내 표기